不负一番风霜苦,哪得腊梅扑鼻香

撰稿人:韩 冰

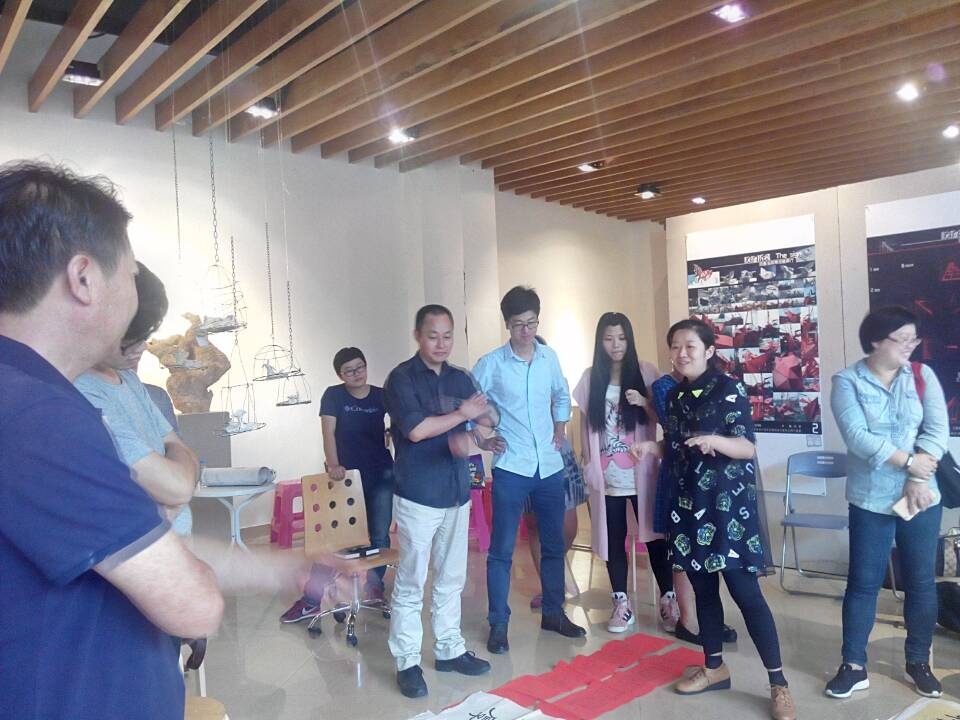

12月9日下午,我院在书德楼白鹭溪展厅召开绘画与书法研讨会。赵生国、于晨、张文超、宋琪、袁呈燕、李子晶、周伟明七位老师分别带着十幅优秀学生作品与会,陈博院长和各专业主任及部分教师参加了研讨。

常言说“慢工出巧匠”,这些学生有不少是从削铅笔开始学起,到这些素描习作,仅仅才八周时间。从几何石膏体到静物再到人物,如此成型,远远超出我们的想想。这期间有多少精细的讲解、反复的练习、精辟的说明、执着的奋斗……师生之间“学而不厌”,“诲人不倦”。我从外行的视角看,觉得真是极好,可是这些严师们却还是能提出一大堆不足来。真乃良师也!

我曾认识几位从国外归来的画家。他们说在欧美看过许多学画画学生的作品,没有一个像中国学艺术的学生这样踏实刻苦用心的。那些外国学生浪漫懒散有余,刻苦用心不足,两三年,画的画,都不如在中国只学过半年的习作。所有的学生,中国学生的基本功最硬。这与老师经典的点拨,学生理解的深刻,师生心灵默契有很大关系。

我更喜欢的是书法。两位书法老师带来的是大字的对联和小字的楷书。这些真、草、隶、篆的线条和印章,既是书法艺术,线条飞扬,也表达了中华民族的生命感悟。李子晶老师银铃般的声音,配上“知足常乐两块石,闲来无事茶一杯”,真是绝配的优美。更奇的是周伟明老师,平时半寸长的胡须,直爽的性格,标准的山东大汉,居然能把学生训练得似老僧座禅,熬得了如幽人阒默的独处,仅以小狼毫勾墨线,工笔临摹出丈余长的故宫博物院的藏品;耐得住长篇巨卷的寂寞,起笔于一点一横,还有一沓沓毛笔小楷。在这里,不仅真的体会到了用笔用墨,点画结构,行次章法等书法的造型美,而且感受到它的确表现着人的气质、品格和情操。这种美学境界惟妙惟肖地体现着一个人的灵魂。灵魂正是伴着笔尖无数次的磨砺,才像腊梅一样发出淡雅的幽香。