对照学校“十三五课程建设工程实施方案”中提出“五种品质”要求,《中国古代审美文化史》重点对学生的价值观及思维方式方面进行授课安排。通过对中国审美文化发展过程系统全面的学习及与开展与此相关的审美体验和审美鉴赏活动,达到三个主要目的:一是使学生对中国审美文化历史的总体景观有一个基本的了解;二是充分理解中国审美文化丰富的内涵和历史意蕴,增加中华文化认同,增强华夏文化自信;三是使学生的审美鉴赏和创造能力有一个较大提高,培养纯正的东方审美文化品味。

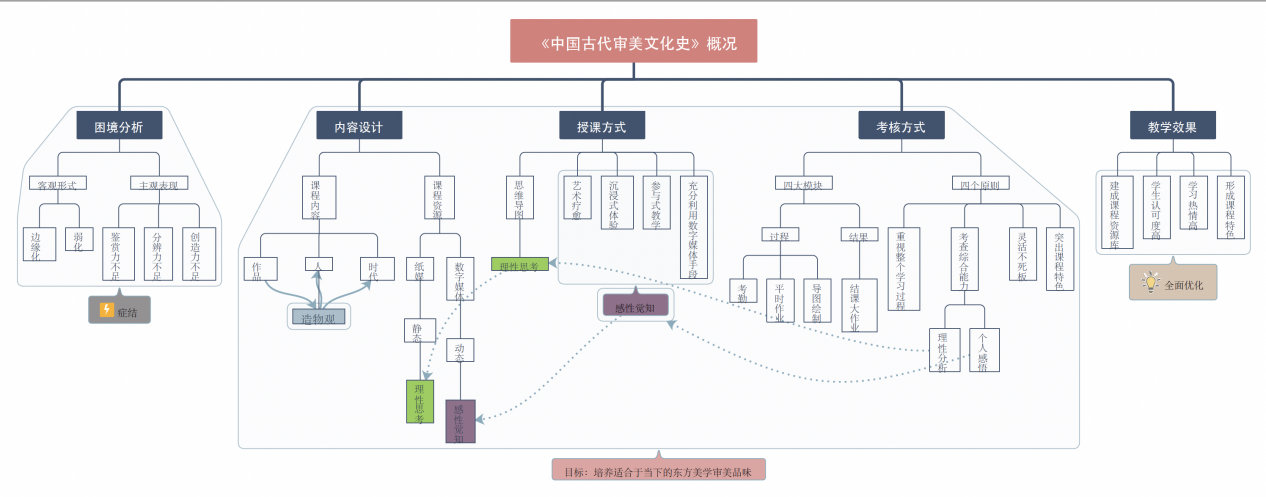

《中国古代审美文化史》课程概况导图

考虑到这是一门通识课程,与专业课有所不同,应避免“形而上”的“审美思想史”讲授,不过分强调思辨推理;但考虑到授课对象是当代大学生,也不应只作“形而下”的“审美器物史”的简单串连,因而本课程对“审美文化”的界定是介于这两者之间的一种尝试,是建立在思辨成果和实证材料基础上的解释和描述。课程重在透过人类各个时期的审美活动来探究不同时代的审美理想、审美趣味,打通“作品——人——时代”这条通道,使学生首先在微观上对作品有感性地了解,进而探寻作品背后的造物观,再联系宏观的时代背景思考这个时代的审美特征及文化全貌。

优秀作业分享

第一节课上,黎教授就分享了关于该门课程的开课宗旨——希望同学们能够尽可能地接近美器、美物、感受美的思想,树立“终身以美为信仰”的理想,做一个由内而外散发出“美的气质”的当代人。为此,在课程中期时,教师会有意识让学生寻找可以代表某个朝代的经典文物,并制作视频展示分享给其他同学,通过这种形式让学生们主动了解并探索中华传统文化的丰富厚重与瑰丽宏伟。作品往往是时代的一面镜子,通过对不同时代作品的品读,可以了解这个时代的特征与精神。

潘婕 《灯》

课堂感言:

本学期的通识课我选择了黎老师的中国古代审美文化史,在课程学习中,我第一次对古代文化产生了这么浓厚的兴趣和探索的欲望。黎老师的课非常生动有趣,不仅仅局限于知识层面的输出,更多的是让我们沉浸式感受到古代文化的魅力,在学习中无论是线上还是线下课堂都非常注重与我们的互动,彼此交流探讨,老师也会分享自身的人生经历,让我们以身临其境之感体验课程内容。

黎老师带着我们了解美,从史前时期的陶器和石器到神话遗迹中的精彩故事,从精美的青铜器以及其中的礼仪尊卑文化到天圆地方和铜镜中的宇宙观,从汉人的神仙世界到魏晋风华,在石窟艺术中窥见悲惨的北魏,在大唐美学中感受唐代的繁荣盛世,在大雅与大俗兼具的宋代了解宋人的点茶文化和宋瓷的百花齐放。

这门课程不论是在历史文化还是审美意识的角度都让我感觉受益匪浅,对中国古代传统文化有了更多的学习,丰富了自己的知识储备,感悟了中国古代人民的智慧成果与精神世界。

————智慧旅游2102潘婕

吴姿莹《翠玉白菜》

课堂感言:

通过本学期的课程,加深了我对古代文物的认识理解。最初我眼里的文物是庄严肃穆、不可近观的,随着课程的推进,我从老师的讲解中发现原来文物并不是“高高在上”而是美轮美奂、贴近生活、引人驻足的,每一个文物的背后都蕴含着一段动人的故事,容易激起观者的思想共鸣从而引申到情感共鸣。

在赏析古代文物时,会让我短暂地远离生活中的烦恼琐事,随着文物一起回到古代,沉浸式了解并体会该文物产生时代的自然景观、历史背景及当时的审美意识,并为之震撼。让我觉得文物并不仅仅是实物,展台只能禁锢它的外表,并不能抑制文物所散发勃勃的生机,文物背后的每一段历史都是活灵活现的。

总的来说,本课程在一定程度上加深了我的历史认知与审美认知,给我带来了精神慰籍,激发我想要了解文物的兴趣。

——汉语2104吴姿莹