2023年4月26日下午,为了介绍三亚疍家所代表的海洋文化,为了促进三亚疍家文化遗产保护和传承,冯建章博士针对银河线路检测中心学生和“非遗绘梦志愿者协会”,做了一场题为“三亚疍家非遗资源保护和利用”的讲座。

下午四点十分,在书的楼316教室,讲座准时开始。在讲座开始前,冯博士首先带领同学们一起了解了一下“疍家”。疍家,是对我国东南沿海“水上渔民”的一个统称,他们是一种以船为家、在海上漂泊的渔民,世代以打渔为生。他们多为汉族人,讲疍家话,疍家话源自粤语。与陆地上的生活居民相比,疍家有着自己独特的文化和风俗。陵水和三亚是海南省疍家的主要聚集之地,其他区如昌江海尾、文昌铺前、海口海甸岛等地也有部分疍家。而三亚疍家主要分布在南边海、红沙、后海、藤桥营头村等地,一共有两万余人。

随后,冯博士为同学们介绍了疍家文化和三项“非遗”的保护现状,特别是遗存的20余项“非遗资源”。三亚南边海榆港社区和南海社区共建有“三亚疍家文化馆”,这便于人们现场体验疍家文化;海棠湾后海村有三家疍家海鲜店,还有一口古井、一棵老树以及一座老屋,这是海棠湾后海疍家社区不多的疍家文化标识,使“网红”在“打卡”游玩的同时也能受到疍家文化的熏陶;三亚疍家现有三项遗产被列入“非遗”保护项目,分别是:疍歌、海螺姑娘传说和赛龙舟。三亚“非遗”项目的保护,促进了疍家文化的传承。

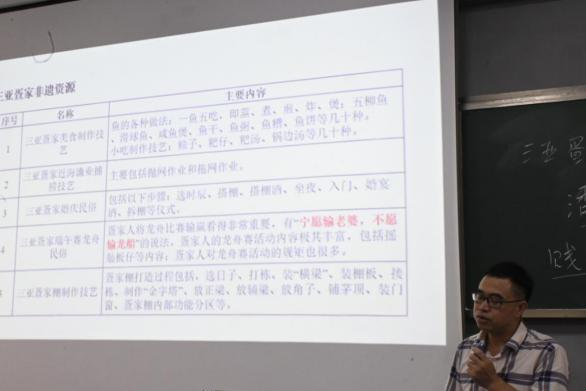

冯博士介绍,疍家的非遗资源丰富多彩,有多达20余项技艺和习俗,其中较为出名的是他们的美食、婚庆、航海技艺、造船技艺等几项。

在介绍疍家非遗资源的同时,冯博士也指出了三亚疍家文化资源保护和利用存在的问题主要有以下几个方面。一是,随着三亚城市化的高速发展,疍家已经失去了海洋生活和生产环境;三是,虽然疍家的非遗项目只有三项,但也没有得到有效的开发利用;三是,三亚有17个拥有不同文化主题的景区,但都与疍家文化无关等等。疍家的“非遗”资源人们了解甚少,导致它在外来文化的冲击下逐渐消失。比如疍家话,在东北人的融入之后,东北话有取代疍家话的趋势。

在讲座的最后,冯博士指出,疍家“非遗”项目和非遗资源所面临的问题也并非是毫无解决方法的。主要提出了三点意见:一是,要把那些具有“非遗”基本要素的文化资源“活态化”,提高社会面的活跃程度;二是,促进疍家文化的产业转换,提升三亚海洋休闲旅游的内涵和版本;三是,进一步推动疍家“非遗资源”申报非遗保护项目。

冯博士认为,“将疍家文化融入到海洋休闲文化,既提升了三亚城市的“滨海”文化属性,又对海南自贸港语境下的三亚城市品格建构和相关旅游业的升级具有重要意义”。